Juan José Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) es físico y escritor. Se doctoró en física de partículas por la universidad de Valencia, hizo el postdoctorado en Stanford y ha sido profesor visitante en Harvard y Ginebra, entre otras universidades. Fue catedrático de Física Atómica y Nuclear en Valencia y profesor de Investigación del CSIC. Trabajó en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), es profesor de investigación en el Donostia International Physics Center (DIPC) y dirige el experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). Ha publicado cinco novelas (la última es Nación Neandertal), un libro de relatos y otros dos de ensayo científico. Escribe de forma asidua en las revistas Jotdown y Mercurio.

Avance

Escuchar a Juan José Gómez Cadenas es asistir a una clase magistral. Así se sintieron los estudiantes y el resto del público conectado el pasado 22 de enero al Foro Nueva Revista, protagonizado por el físico y escritor cartagenero. A partir del artículo Pauli y el unicornio, Gómez Cadenas respondió a todas las dudas surgidas sobre unas partículas, los neutrinos, tan desconocidas como abundantes. El científico explicó qué son, dónde están y para qué sirven los neutrinos, si acaso sirven para algo. También recordó el modo en que Wolfgang Pauli se los inventó, por necesidad, aunque avergonzado por la debilidad de su idea no se atrevió a presentar a su «unicornio» en persona. El tiempo le daría la razón, sin embargo.

Preguntado por los asistentes virtuales, Gómez Cadenas, que lleva 30 años debajo de una montaña para demostrar las teorías más complejas, como que el neutrino es su propia antimateria, habló además de los viajes en el tiempo, en todo caso al futuro, y de las posiciones de los científicos sobre algo tan imposible de demostrar o refutar según el método científico como la existencia de Dios.

Artículo

Ajedrecista aficionado, el físico y escritor Juan José Gómez Cadenas empezó su intervención aclarando una cita muy repetida por los expertos en este juego, tan impactante como incomprensible, según la cual el número de partidas posibles es mayor que el de átomos en el universo: «Hay muchísimos átomos, pero el universo es físico, y contiene un cierto número de átomos, como hay un cierto número de bolas que caben en una caja y hay un cierto número de moléculas que caben en un vaso de agua. Y aunque el número de átomos del universo es sin duda gigantesco, es una ridiculez comparado con el número de las posiciones de ajedrez. Es muy interesante comprender que lo que nuestra mente puede abarcar nos permite concebir números muchísimo más grandes que todos los objetos físicos del universo puestos juntos». Ocurría algo parecido con La Biblioteca de Babel, de Borges, que contenía «todos los libros que se puedan escribir a partir de hacer todas las permutaciones posibles de las letras del alfabeto». «El número de libros que de la biblioteca también excede con muchísimos números de magnitud al de átomos del universo. La Biblioteca de Babel es quizá por eso una de las historias más bellas y también más aterradoras, en el sentido de que da una dimensión a lo que significa el infinito».

Si el lector lo prefiere, puede ver el vídeo en el que se resume en 20 minutos la intervención de Juan José Gómez Cadenas en Foro Nueva Revista:

Y en estas profundidades inabarcables transcurrió el resto de la charla del doctor en Física de partículas, aunque él dijera que la ciencia que hace es «extremadamente básica»: «Yo estudio las propiedades de los neutrinos y, en particular, me pregunto si el neutrino es su propia antipartícula o no». La pregunta eterna, para qué sirve estudiar eso, la tiene muy trabajada: «Hay que tener cuidado con la palabra útil. Una sociedad ilustrada no puede considerar que lo útil es solo lo consumible. Es imprescindible que entendamos que estamos donde estamos porque somos una sociedad avanzada que ha aprendido a hacerse preguntas y a responderlas siguiendo esencialmente el criterio de curiosidad; queremos entender el universo en que vivimos».

Cómo avanza la ciencia

«Esa curiosidad», añadió, «te lleva a descubrir cosas útiles, pero casi nunca el proceso se da en el sentido inverso. Es bastante menos frecuente que se descubran grandes cambios de paradigma cuando uno intenta investigar en términos aplicados que cuando se dedica a hacer investigación pura». Él mismo explicó esta aparente paradoja: «A menudo se pone el ejemplo de cuál sería la investigación tradicional en el siglo XIX para mejorar la iluminación. Había lámparas de gas y los ingenieros las hacían cada vez más sofisticadas. Podías seguir mejorando las lámparas de gas todo lo que tú quisieras, hasta que llega Edison, cuya invención se basa en la existencia de la electricidad y en los principios fundamentales de la electricidad. Entonces ya pasamos de la luz de gas a la eléctrica y, de repente, iluminamos todo el planeta. Ese cambio de paradigma es imposible sin la existencia de la ciencia básica. Y lo mismo con el cambio de paradigma que nos lleva, de repente, a descubrir los antibióticos. Ocurre porque el señor Fleming está jugando y descubre que hay una serie de productos que matan las bacterias. Y lo mismo cuando descubrimos los rayos X, que ocurre también por casualidad. O cuando descubrimos la radiación de fondo de microondas y entendemos que el universo es un sitio mucho más grande y misterioso de lo que queremos, o cuando se sientan los fundamentos de la inteligencia artificial».

Como ejemplo último de la utilidad caprichosa de la ciencia, Gómez Cadenas habló del CERN, que conoce bien, «un laboratorio dedicado a la física de partículas donde la gente construye grandes aceleradores y se dedica a estudiar lo que pasa cuando colisionan las partículas a alta energía. Y dices: estos señores que se gastan millones, ¿qué van a aportar? Esto lo he vivido desde que empecé en el CERN en los años 80. Dices que vas a mejorar la tecnología en superconductores, etc, pero en realidad el CERN hizo una aportación crucial a la tecnología actual, que es la invención de la web. La web se inventó, se desarrolló y fue posible en el CERN, pero diez años antes, nadie sabía que en el CERN se iba a inventar la web. En francés hay un juego de palabras que dice: me pagan por investigar (rechercher, en francés), que quiere decir investigar y buscar. Me pagan por buscar, así que busco; si me pagaran por encontrar, encontraría. A los científicos nos pagan, no mucho, por cierto, pero nos pagan para investigar, no para descubrir aplicaciones para los iPhones».

Dios y la ciencia

«Hace 100 años, la noción del universo era un universo infinito que había estado siempre así, que era estático. Había físicos que estaban encantados diciendo: no hace falta Dios, porque el universo siempre ha estado ahí y no hace falta un Dios que lo cree. Y había físicos que decían: hace falta Dios, porque justamente Dios es el que da sentido al universo que estaba siempre ahí. Ese paradigma ha cambiado y ahora lo que tenemos es un universo que aparece como una explosión en un instante original. Ese instante original a unos científicos les sugiere un acto de creación y otros prefieren una explicación más compleja, por ejemplo la del multiverso, en la que el universo en realidad es una más de las miles y miles de burbujas en las que se están formando y destruyéndose continuamente universos paralelos dentro de un multiverso. Naturalmente, eso no esquiva el problema, porque ahora te puedes preguntar: y el multiverso, ¿quién lo genera o no?».

Juan José Gómez Cadenas cree que siempre que se plantean estas cuestiones, «hay que reconocer que estamos sacando la ciencia de sus casillas, porque la ciencia es un sistema que funciona muy bien a partir de unos presupuestos, que son unas leyes y unos principios. «Las leyes de la física lo que hacen es explicar la relación entre el espacio, el tiempo, la velocidad, la energía y la masa, pero difícilmente se puede explicar nada antes de que todo eso existiera. «Puedo hacer especulaciones informadas por la ciencia. Yo creo que la ciencia informa al pensador moderno de lo que hay, pero llega un momento en que le deja, como siempre ha sido, decidir cuál es su percepción última del mundo, de la razón de ser del mundo».

Tres milagros

Pese a todo, Gómez Cadenas habló de tres milagros, pero no por su sentido metafísico, sino por lo rarísimos que son: «La aparición del universo, un fenómeno excepcional, la aparición de la vida, que todavía no entendemos bien, y la aparición de la inteligencia y el lenguaje. Lo interesante es que ninguno de estos tres fenómenos está garantizado si le diéramos a la moviola otra vez y volviéramos atrás, a las condiciones previas al Big Bang». Todo eso lleva a pensar en algo inquietante y muy interesante: «Si consideras que hay cien mil millones de estrellas en la galaxia y que hay cien mil millones de galaxias en el universo conocido, la cantidad de dados que podemos tirar es gigantesca. Sabemos además que hay planetas en muchísimos de los sistemas solares, por lo que el juego de la vida y de la inteligencia probablemente se juega en cantidades astronómicas de planetas. Esto nos lleva a dos escenarios completamente opuestos: que la vida e incluso la inteligencia podrían ser un fenómeno corriente y moliente, o bien que la vida y la inteligencia podrían ser una excepción absoluta que solo haya ocurrido en este planeta una vez».

Viajes en el tiempo

Si hay una partícula capaz de viajar en el tiempo, explicó Gómez Cadenas, son los neutrinos, porque viajan casi a la velocidad de la luz. «Si tú te montaras en un cohete y viajaras exactamente a la velocidad de la luz, el tiempo se detendría para ti y por tanto tú no envejecerías ni un solo día y solo tendrías que darte un viaje a una estrella lejana y volver, y habrías viajado al futuro. Lo habrías hecho porque tú no habrías envejecido ni un día y en la Tierra habrían pasado 100, 500, 1000, 10.000 o 100.000 años. Para ti es indiferente, si vas exactamente a la velocidad de la luz. Los neutrinos van casi a la velocidad de la luz y, por lo tanto, cuando el neutrino ve el universo siempre en el mismo tiempo, para él no pasa el tiempo».

Abierta esta posibilidad, la ciencia niega una de las opciones más jugosas, un filón para la ciencia ficción y para los historiadores más soñadores: «Lo que no puede hacer ni un neutrino ni nadie es viajar al pasado.

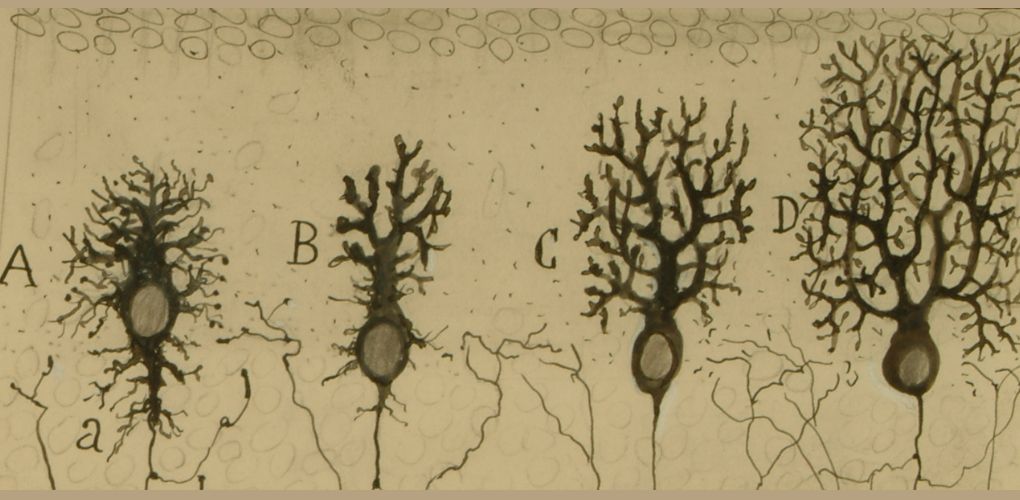

Los neutrinos, un fantasma

«El sol es una bomba de fusión que emite cantidades descomunales de neutrinos. A pesar de que los neutrinos están dispersándose por el cosmos todo el camino desde el sol hasta acá, y del orden de 10 elevado a la 13, aproximadamente, nos atraviesan todo el cuerpo», afirmó Gómez Cadenas. «Es decir, los neutrinos son la partícula prácticamente más abundante del universo, detrás de los fotones, pero se caracterizan, y por eso la hipótesis de Pauli era tan atrevida, porque prácticamente no interaccionan con la materia. A todos los efectos, son fantasmas. Tú sueltas a un neutrino y puede recorrer el universo entero y no interaccionar nunca».

«La pregunta entonces es: ¿cómo consigues que interaccione? Pues porque somos muy listos y sabemos jugar a la lotería de lo imposible. Es decir, la probabilidad que tiene un neutrino de interaccionar con la materia es cero, como si jugara una ruleta con infinitos números y nunca le puede tocar el suyo. Entonces, le das infinitas papeletas. La forma en que nosotros hacemos experimentos para detectar neutrinos es hacer detectores muy grandes o aprovechar particularidades de la física muy curiosas para obligar a que los neutrinos interaccionen con nuestros detectores. Para poner un ejemplo, el detector más grande de neutrinos del mundo está enterrado debajo del Polo Sur, en la Antártida. Se llama IceCube y está extendido en un kilómetro cúbico de hielo. La torre Eiffel, comparada con IceCube, es un llavero. Ese tipo de detectores gigantes nos permiten detectar neutrinos que vienen de la galaxia e incluso de fuera de la galaxia».

La partícula pirata o el agente doble

Juan José Gómez Cadenas cerró su intervención con una última explicación, cargada de poética: «En el universo original nosotros creemos que se formó la misma cantidad de materia que de antimateria. Del Big Bang salió la misma cantidad de materia que de antimateria. Lo normal es que se hubieran aniquilado y que tuviéramos un universo pulsante, que básicamente nunca sale de un estado de equilibrio energía-materia, energía-materia, energía-materia. Y sin embargo, si miramos el universo actual, tenemos claramente materia y solo materia; apenas hay antimateria, así que pasó algo que desequilibró el universo original».

«Creemos que ese algo era precisamente un tipo de neutrino primitivo que era a la vez materia y antimateria, pero tenía una cierta preferencia como agente doble y se desintegraba un poco más a materia. Eso quiere decir que en el universo original producimos trillones de partículas de materia, trillones de antimateria se aniquilan y desaparecen y luego trillones de neutrinos que producen un poquito más de materia. La materia y la antimateria se siguen aniquilando y lo que queda es exceso, lo que nos lleva a una reflexión muy humilde: el universo son los restos de un naufragio. La primera batalla es una batalla cósmica salvaje, sin dimensión ninguna, que destruye todo lo que existe, excepto ese exceso que introduce una partícula pirata que se comporta como su propia antipartícula. La idea no puede ser más bella y por eso hay gente como yo que se pega 30 años metido debajo de una montaña, intentando demostrar que esa historia es cierta».