José María Carabante. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense. Es autor de ensayos como Entre la esfera pública y la política discursiva, Mayo del 68 o La suerte de la cultura.

Artículo

La talla intelectual de Benedicto XVI parece reconocida por tirios y troyanos. Como dice el autor de esta introducción a su pensamiento, se trata de un papa que «ha abierto horizontes resplandecientes» y «holló con gravedad y sencillez el terreno del pensamiento», un intelectual inclinado a la investigación y la teología, cuya obra está inspirada por las de san Pablo y san Agustín. De modo que el contundente título —el papa de la razón— no solo no es gratuito, sino que apunta al corazón del pensamiento ratzingeriano, cuyo pilar básico, su núcleo duro, es el hermanamiento entre fe y razón. Para Joseph Ratzinger, hay un compromiso de la fe cristiana con la filosofía griega y «el encuentro entre Grecia y el cristianismo define la cultura occidental». Así, el vínculo, la ligazón inmanente entre cristianismo y razón, constituye el hilo conductor de este esclarecedor trabajo.

Antes de continuar, veamos, para mejor situarnos, y siguiendo al autor, los periodos que, históricamente, ha atravesado la razón. Estos son básicamente tres. El primero es el de la razón clásica, una razón metafísica, abierta, no limitada a lo fenoménico. La modernidad —segundo periodo— asistió a una restricción del ámbito de lo real. La razón se autolimita, ciñéndose a la metodología científica, y relega la cuestión del ser. Los problemas epistemológicos suplantan a los metafísicos, como bien muestra Kant, al que Ratzinger casi siempre tiene en mente y con el que es muy crítico. La razón moderna renuncia a interrogarse sobre Dios y cierra el camino a la metafísica. En cuanto a la posmodernidad, aunque tenga, como veremos, algún aspecto aprovechable, eclipsa la razón, a la que hace depender o estar determinada por instancias como el poder o la voluntad.

Este esquema ya da pistas suficientes sobre el pensamiento de Benedicto XVI y el contenido del libro. Volvamos al principio, al momento en que surge el cristianismo en un contexto dominado por la razón clásica. El cristianismo, que, como escribe el autor, «vino a completar la verdad que expresaba la filosofía pagana», protagonizó la primera revuelta ilustrada al hacer la crítica de la religiosidad pagana. No es solo que el cristianismo no sea ajeno a la razón, es que no se entiende sin ella. La unidad entre razón y fe constituye la característica principal del cristianismo. La fe cristiana destaca por su voluntad de racionalidad, por su remisión a la razón, a la que, a la vez, quiebra, «para que se sobrepase a sí misma». Y si la fe perturbó la razón, no fue para anularla, sino para desbordarla, dotándola de un sentido mayor. Consecuentemente, Joseph Ratzinger propuso entender el cristianismo fuera del campo semántico de lo religioso; pues existe más proximidad entre el cristianismo y la filosofía griega que entre el cristianismo y las religiones paganas.

Una razón ampliada

Así como Cristo extiende la razón clásica apelando al misterio y a lo sobrenatural, la principal contribución filosófica de Ratzinger es el concepto de una racionalidad ampliada, teniendo en cuenta la vasta extensión de la racionalidad. Porque la visión de la ciencia no agota el horizonte del mundo. En este punto, el lector puede evocar —aunque no se le cite en el libro— el pensamiento de un filósofo español de estos años, ya fallecido, Eugenio Trías, que proponía una razón abierta a sus límites y a su sombra, al misterio, en una palabra. Un Eugenio Trías que defendía que esa propuesta suya era una forma de vitaminar a la razón. De modo parecido, Ratzinger propuso ensanchar las fronteras de la racionalidad, más que para ubicar en sus predios la fe, para tratar sus dolencias. «El cristianismo… constituye una profundización y ampliación de los criterios determinantes de la racionalidad», escribe el autor del libro, que también sostiene que «nosotros, que estamos ahítos de razón —empachados de un modo parcial de ella, para ser exactos— lo que necesitamos es creer».

Esta columna vertebral de su trabajo la expresa el autor una y otra vez a lo largo de sus páginas: «La fe contribuye a dilatar, gracias al peso en ella de los contenidos religiosos, los márgenes de la racionalidad». La fe, la religión, puede curar las anomalías de una razón moderna demasiado confiada en su omnipotencia. Necesitamos que la razón vuelva a ser fecundada por la fe para que se abra de nuevo a la profundidad metafísica de lo real y a la verdad de la trascendencia.

Dios como persona

Otro pilar del pensamiento de Benedicto XVI es su concepción de Dios como persona. Ratzinger rechaza la teología basada en la distancia absoluta entre Dios y la realidad mundana. Para él, lo idiosincrático de Dios es que se manifiesta como persona, apela al hombre y este puede relacionarse con él. Y como señaló Tomás de Aquino, hay una identidad entre el Dios que se revela en la Escritura y la divinidad que descubre la razón El Dios que se apareció a Moisés es el mismo ser perfecto que comparece a la luz de la inteligencia. La fe revela a Dios como persona capaz de entrar en la historia, Dios como hombre; por lo que el deísmo contemporáneo le parece a Benedicto XVI un retroceso inexplicable.

Dios, que es razón creadora («el mundo se conforma de acuerdo con el plan de un logos creador»), es, además, amor. Amor y razón se unen en Él. Y esta certeza nos lleva a una evaluación de la posmodernidad. Si, por un lado, la nueva razón que propone Ratzinger está lejos del vacío y la ausencia de horizontes de ciertos irracionalismos posmodernos, también es cierto que el cristianismo debe dejarse fecundar por ciertas semillas aprovechables de la posmodernidad, como, por ejemplo, la dimensión afectiva. De ese modo mostrará su vigor para refundar la cultura.

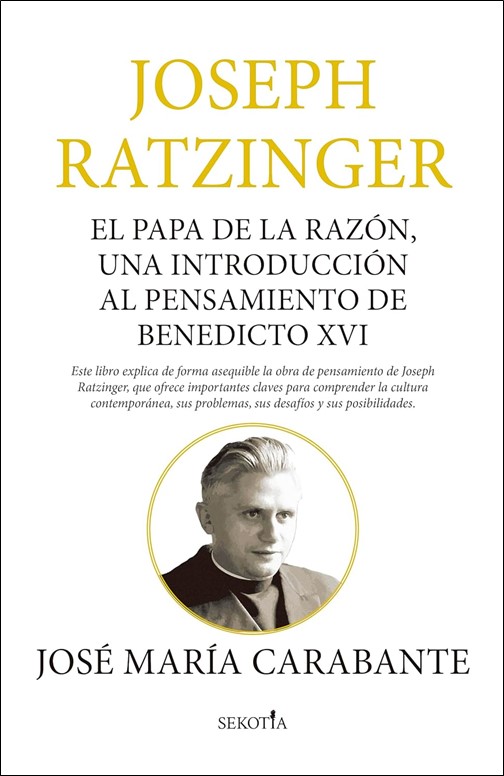

Foto de cabecera: El papa Benedicto XVI. CC Wikimedia Commons.