Avance

Nada hay más descaradamente partidista que una convención política estadounidense. Por eso resultó tan sorprendente que, en la celebración demócrata en Chicago en agosto, Barack Obama optara por dejar de lado el partido por un momento y se dirigiera a todo el país: «Nuestra política se ha polarizado tanto estos días», dijo el expresidente, «que en todo el espectro político nos apresuramos a asumir lo peor de los demás a menos que coincidan en todo con nosotros». Mientras los delegados agitaban sus pancartas, lanzó un apasionado llamamiento a los estadounidenses de ambos bandos para detener la infección. «La inmensa mayoría de nosotros no quiere vivir en un país amargado y dividido», dijo. «Queremos algo mejor. Queremos ser mejores».

«Partidismo negativo» es el árido término académico para referirse al tenso, emocional y nocivo fenómeno que, según Obama, afecta a la política estadounidense. Es la tendencia popular de votar, no por un partido en el que se cree, sino contra otro que se teme o desprecia. Este modo de hacer política ha experimentado un notable ascenso en democracias de todo el mundo desde finales de la Guerra Fría, un ascenso que se ha acelerado de forma visible a lo largo de la última década. Y es malo.

La política de oposición es una táctica. No se centra en una serie de temas, ni bebe de una filosofía política. Es visible tanto en la derecha como en la izquierda. Aunque quizá la derecha sea más susceptible a este fenómeno, a menudo puede usarse en provecho de la extrema izquierda. El votante promedio suele ser más hostil hacia la extrema derecha que hacia la extrema izquierda.

Los directores de campaña de todo pelaje están más que dispuestos a echar mano de la antipolítica cuando creen que con ello obtendrán alguna ventaja. El republicano tibio que odia a los demócratas por la amenaza que representan para la república; el partidario de permanecer en la Unión Europea al que le irritaban tanto los estúpidos brexiters que no podía aceptar la victoria de estos en el referéndum; quien desprecia a Donald Tusk por bailarle el agua a Alemania en lugar de defender los intereses polacos… Lo más probable es que todos hayan sido objeto de una exitosa campaña negativa.

Este artículo de The Economist se publicó en la edición impresa del 2/11/2024, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tuvieron lugar el 5 de noviembre de ese año. El texto original en línea se puede consultar aquí. Sus reflexiones acerca de la amenaza que la antipolítica supone para la democracia siguen vigentes. Lo reproducimos en Nueva Revista con las autorizaciones pertinentes por parte de The Economist.

Artículo

Las ventajas electorales de estimular los «anti» más que lo «pro» son evidentes. La rabia mueve a la gente y la empuja a implicarse. Suele ser más fácil azuzar la inquina que el entusiasmo. Y si así se irrita a los votantes del partido contrario, tanto da. Motivar a los votantes propios para que acudan a las urnas es más fácil que persuadir al contrario de que cambie de bando. Además, el odio crea un margen útil para hacer política. Hace que los votantes se preocupen por los resultados del partido más que por ninguna otra cosa y a veces están dispuestos a apoyar planes que van contra sus intereses, aunque solo sea por la satisfacción de ver sufrir a sus enemigos. Pero lo que para las elecciones puede ser una poción mágica, puede ser veneno para la democracia, y Estados Unidos es un buen ejemplo de país que padece sus efectos negativos. Antes de la campaña electoral de este año, la empresa demoscópica Pew Research Centre preguntó a los americanos con qué palabra describirían la política de su país. El 79% se decantó por términos como «dividida» o «corrupta». Solo el 2% tenía algo bueno que decir. Casi el 90% se mostraba exhausto o furioso; menos de la mitad expresaban esperanza. Cuesta ver en la competición entre Kamala Harris y Donald Trump algo que haya podido animarlos.

En respuesta a Pew este mes1, cuatro quintos de los consultados dijeron que la pugna nos les había hecho sentirse orgullosos de Estados Unidos.

Las comunidades políticas no pueden soportar tal nivel de cinismo sin sufrir daños graves. Según encuestas realizadas el año pasado, casi dos tercios de los estadounidenses tienen poca o ninguna confianza en su sistema político. Poco más de un tercio no tienen la menor confianza en ninguno de los dos grandes partidos. Si la política no funciona, hay más probabilidades de que los ciudadanos airados recurran a la violencia, como sucedió en perjuicio de agentes de policía tras el asesinato de George Floyd en 2020 y contra políticos electos en el asalto al Capitolio seis meses más tarde. Un estudio de la Universidad de Chicago de enero revela que el 12% de los demócratas, el 15% de los independientes y el 19% de los republicanos coinciden en que «el uso de la fuerza está justificado para garantizar que los congresistas y otras autoridades hacen lo correcto».

Dados los nefastos frutos, ¿por qué se ha extendido el partidismo negativo? «Porque funciona» es una respuesta demasiado simplista. Los políticos llevan denostando a sus rivales desde que Cleón calumniara a Pericles en la antigua Atenas. Lo seguirán haciendo mientras los candidatos puedan explotar los miedos atávicos y la suspicacia para despertar su hostilidad hacia el otro bando. Para que la animosidad partidista crezca como lo hace hoy, debe de haber algo que eleve las ventajas o reduzca los costes.

¿Por qué triunfa la antipolítica?

La cultura del agravio tiene muchas explicaciones, incluyendo el grado de profesionalización de las actuales campañas políticas y la fragmentación y consecuente partidismo del mercado mediático. Pero también ha cambiado algo más profundo. Este ensayo trata de qué podría ser ese algo, y qué pueden hacer los políticos al respecto.

La mayor parte de los estudios académicos sobre el partidismo negativo se centran solo en Estados Unidos. Pero, si bien América ha contraído una variante grave de antipolítica, está lejos de ser un caso único. Centrarse solo en América confunde lo que es esencial a todas las democracias con lo que es particular al caso concreto, por ejemplo, el efecto que tiene que los estados y condados acaben convirtiéndose en plazas fuertes republicanas y demócratas monoculturales. Además, al calor del combate entre Harris y Trump, cuesta tomar distancia para obtener un panorama desapasionado sobre cómo usan la antipolítica los directores de campaña para manipular las emociones de los votantes, porque todo el mundo está totalmente enfrascado en las suyas.

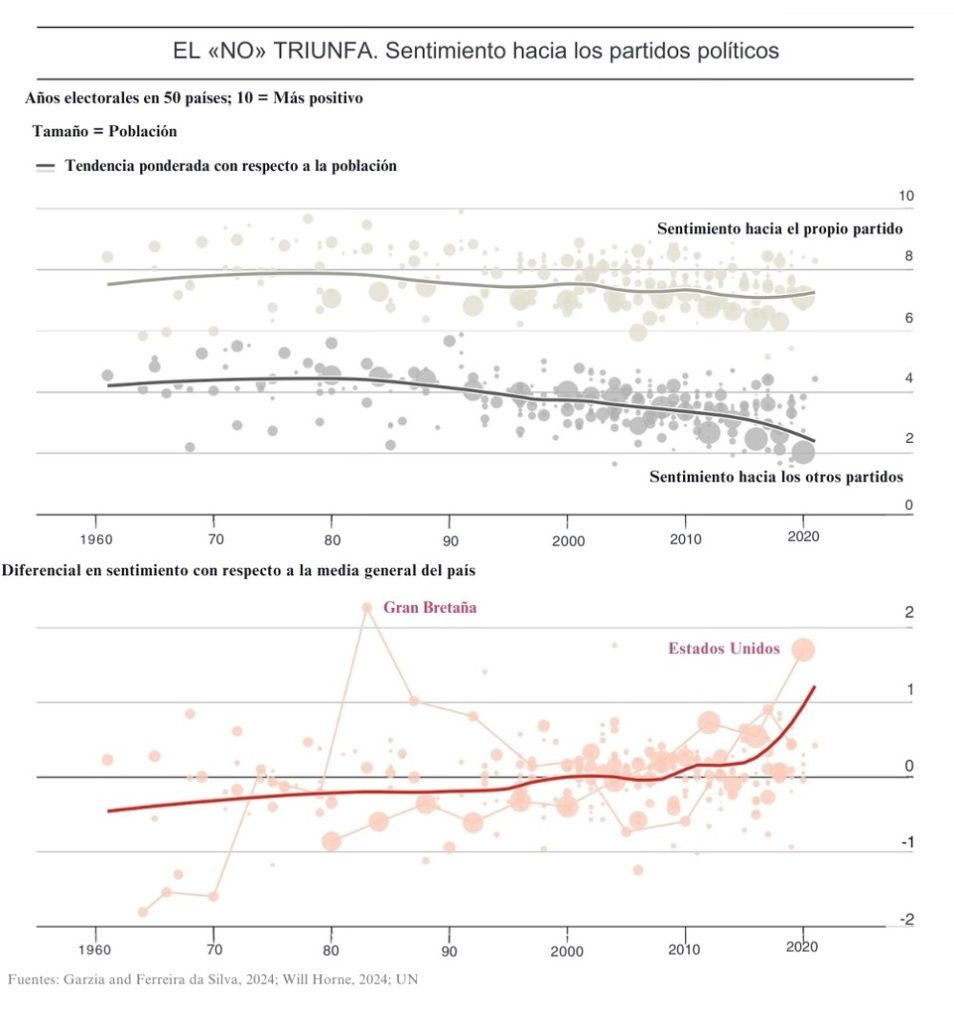

Para entender las razones más profundas del agravamiento de la política de la hostilidad —y, quizá, para ver, en consecuencia, maneras de aliviarla— The Economist ha adoptado una visión más amplia. Hemos reunido lo que es en nuestra opinión el conjunto de datos más amplio de la historia sobre los sentimientos de los votantes acerca de los partidos propios y rivales, haciendo un seguimiento de 274 elecciones en 50 democracias, desde Alemania Occidental en 1961 hasta los Países Bajos en 2021.

Recopilados con ayuda de Diego Garzia y Frederico Ferreira da Silva, de la Universidad de Lausana en Suiza, los datos proceden de encuestas en las que los votantes expresan sus sentimientos hacia el propio partido y hacia los otros en una escala de 0 a 10. Cuando hay más de un partido rival, hemos hecho una media. Nuestro análisis finaliza en 2021 porque algunos países mantienen las encuestas de voto fuera del alcance público durante años y no queríamos que los datos más recientes se basaran en una muestra subyacente distinta. En cualquier caso, sesenta años de datos deberían bastar para desvelar qué está pasando (nuestros datos y el código puede encontrarse en GitHub).

El gráfico inferior muestra los sentimientos de los votantes hacia su propio partido arriba y hacia otros partidos en medio. A lo largo de las primeras dos décadas la gente tenía un sentimiento más positivo tanto hacia el partido por el votaban como por los otros. Hacia 1980, empezaron a enfriarse en relación a ambos grupos. El afecto hacia el propio partido cayó lentamente, pero hacia los otros se despeñó.

La línea inferior en rojo muestra el diferencial entre los sentimientos de los votantes hacia el partido al que votan y los otros por los que podrían haber votado. Traza cambios país por país con respecto a la media a largo plazo de cada país y a continuación obtiene una media para el conjunto total. Esa es la línea que sigue el crecimiento del partidismo negativo. Dentro de su crecimiento pueden distinguirse tres periodos: después de 1990, después de 2008 y después de 2016.

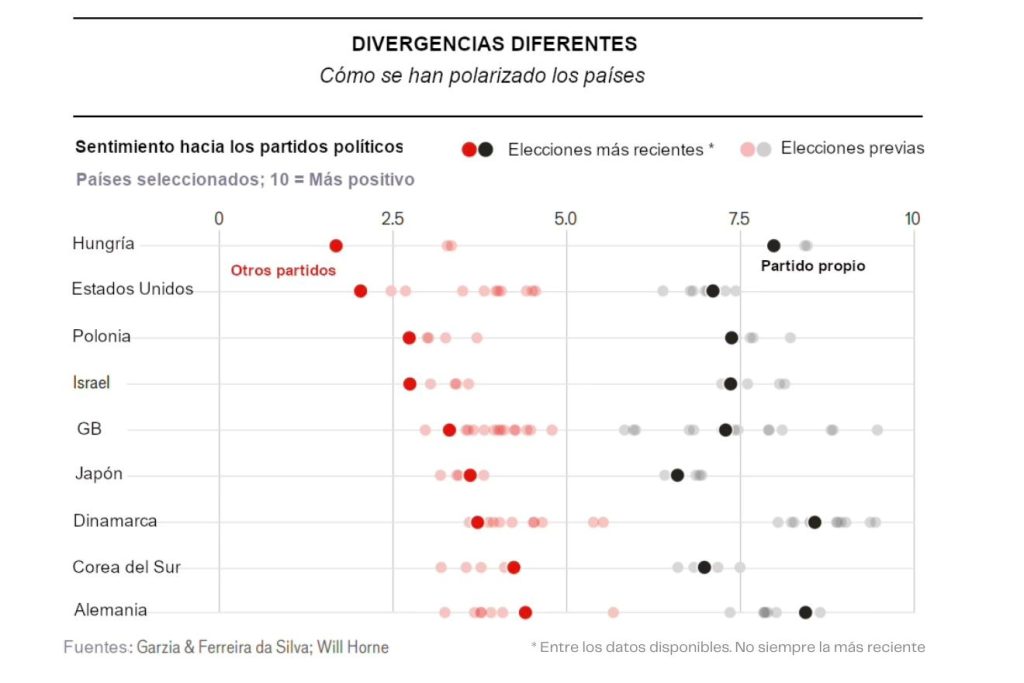

Nuestros gráficos están ponderados por población, de manera que el aumento de la antipolítica en Estados Unidos representa una cantidad relevante de esta animosidad extra, sobre todo recientemente. Pero la tendencia es más amplia. El incremento en partidismo negativo puede advertirse incluso si se excluye del análisis a América y aun a toda la anglosfera. Se observa tanto en los sistemas bipartidistas de mayoría relativa como en los que la representación se reparte proporcionalmente entre una plétora de partidos. El gráfico muestra cómo ha empeorado el partidismo negativo en todo tipo de países. Podría decirse que la política democrática está infectada no tanto por animosidad como por «panimosidad».

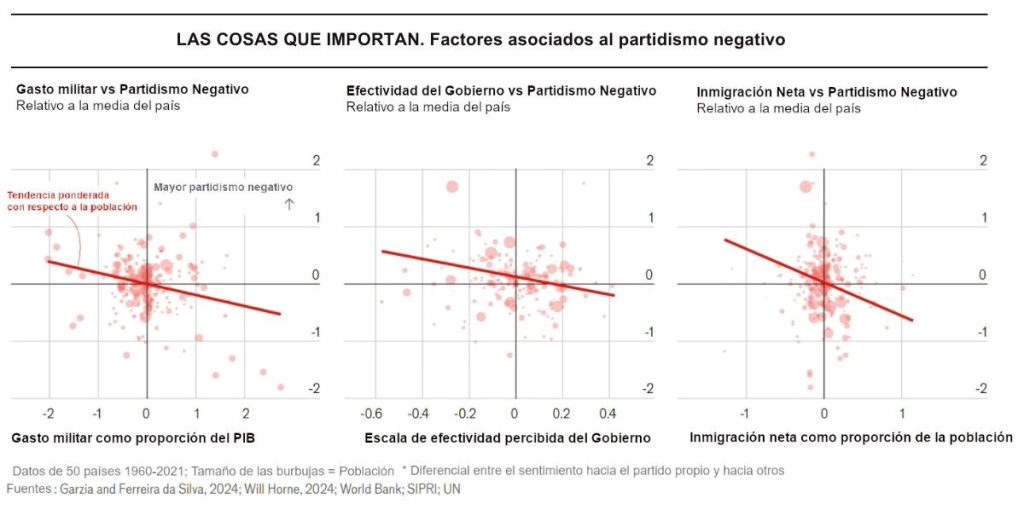

Hemos examinado estas tendencias recopilando datos sobre factores que, a juicio de académicos y otros profesionales, podrían ser causa del partidismo negativo. Solo hemos podido mostrar correlación, no causación. Pero la ausencia de correlación puede arrojar serias dudas sobre la existencia de causalidad, y brillan por su ausencia correlaciones que podrían esperarse.

Podría esperarse, por ejemplo, que la gente de países donde se están exacerbando las diferencias ideológicas se muestren proporcionalmente más airados hacia el otro bando, pero más bien sucede lo opuesto. El flujo de refugiados no parece extender la hostilidad. Una cultura de respeto hacia los rivales políticos y sus ideas no parece moderarla; las economías en auge no están menos divididas que las estancadas.

¿Qué correlaciones hemos encontrado? Una tiene que ver con la amenaza de guerra percibida. La idea de que la unidad medra con la presencia de un agresor externo tiene un largo historial. El político e historiador romano Salustio rastreó en el primer siglo de nuestra era los disturbios civiles que llevaron a César a cruzar el Rubicón hasta la caída de Cartago casi un siglo antes. Privar a Roma de su principal rival, razonaba, la despojó del propósito común que necesitaba para seguir siendo una república.

Entre nuestros criterios de medición de la amenaza externa se incluyen el gasto en defensa, la frecuencia de choques bélicos con víctimas mortales y amagos de enfrentamientos, y los datos de encuestas sobre el miedo a la guerra. En todos y cada uno de los casos, el sentimiento de los votantes hacia los otros partidos era menos negativo cuanto mayor era la expectativa de una guerra. También descubrimos que un aumento del gasto en defensa se corresponde con una menor hostilidad partidista. La excepción es el gasto militar en Estados Unidos, que desde principios de siglo ha invertido mucho tiempo y dinero en combatir en guerras lejanas sin una amenaza existencial que lo justifique.

La otra amplia correlación (ver gráfico a continuación) se da con una serie de creencias sobre la propia política. Cuando los votantes están convencidos de que la política proporciona ventajas económicas y sociales en las que todos ganan, con independencia del partido al que voten, guardan sentimientos más positivos hacia el otro bando. Por el contrario, cuando ven la política como una lucha por un conjunto limitado de recursos, son susceptibles a campañas que les enfrentan unos con otros.

Cuando la gente cree que su gobierno es efectivo, tiende a sentirse mejor con respecto a sus políticos. De igual modo, si prevén prosperar en los años siguientes y se sienten bien con sus vidas, tienden a considerar con mayor simpatía a los partidos políticos. En todos estos casos, la mejora en el sentimiento positivo de los votantes es mayor hacia los partidos rivales que hacia el partido al que votan.

Otro indicio para saber si la gente le ve futuro a su país es que se queden en él. Muchos factores afectan al fenómeno migratorio, pero la correlación con el partidismo negativo es llamativa en cualquier caso, ya se comparen distintos países o uno solo a lo largo del tiempo.

Todo esto ayuda a explicar por qué el partidismo negativo a menudo parece empezar con la hostilidad de la derecha contra la izquierda. En general, la derecha es inherentemente más escéptica sobre la actuación del gobierno. Está también más inclinada a ver la sociedad en términos de grupos en competencia. Pero si la derecha es más rápida en lanzarse al ataque, la izquierda tiende a reaccionar descalificando a sus críticos como fanáticos, inmorales y fundamentalmente ilegítimos. Así la acción engendra su reacción.

En picado

Nuestro análisis puede explicar también esas tres agudas caídas en el afecto hacia otros partidos, después de 1990, 2008 y 2016. La primera coincide con el fin de la Guerra Fría. Si no el fin de la historia, fue para muchos el colapso de un rival ideológico hostil al capitalismo y, en varios países, el fin de la amenaza de un ataque soviético. Como nuestros datos acaban en 2021, no podemos establecer si la invasión de Ucrania por Rusia en 2022 le dio la vuelta a ese efecto en los países vecinos, con facciones apartando sus diferencias para colaborar juntas en la protección del Estado de la que todas ellas dependen.

La segunda caída está sugerentemente próxima a los terremotos económicos que siguieron a la crisis financiera de 2007-08. A raíz de esta se pudo considerar a los gobiernos demasiado incompetentes como para que la política se convirtiera en una fuente de prosperidad significativa. En tiempos repentinamente más austeros, los países andaban cortos de fondos y la política se convirtió en una lucha para ver quién podía hacerse con cuánto. En los rescates bancarios, con independencia de su necesidad teórica, las élites parecían estar llevándose vastas sumas de dinero a expensas del resto. La crisis impulsó la política hacia una nueva trayectoria. Colaborar amistosamente con los rivales era de idiotas; tenía más sentido desplazarlos.

¿Y qué hay de la tercera caída, después de 2016? Aquí no hemos podido encontrar un claro desencadenante. Pero esa ausencia plantea una alarmante posibilidad. En una serie de elecciones en esa época, incluyendo el enfrentamiento entre Trump y Hillary Clinton, se llevó la táctica del partidismo negativo al extremo. En esas contiendas se dio en la derecha un movimiento para apropiarse del extendido sentimiento contra las élites mediante un nuevo populismo. En algunas ocasiones la izquierda reaccionó de forma polarizadora. La táctica electoral de «ir contra» se convirtió en la estrategia definitoria de la política y del propio gobierno.

El partidismo negativo no es meramente desagradable, sino que puede meter a la política en una espiral descendente. En un sistema sano todo el mundo sale ganando algo de trabajar unidos. El gobierno plantea toda una panoplia de posibilidades, algunas de las cuales pueden seducir a facciones de partidos rivales. La antipolítica del partidismo negativo frustra estas tendencias en un espectro unidimensional de suma cero entre nosotros y ellos.

Cuando la búsqueda del poder se impone sobre el uso del poder, sabotea los mecanismos que producen un gobierno eficiente. Gobernar exige compromisos. Sin embargo, los legisladores se las ven y se las desean para colaborar con el partido rival, porque solo un vendido concedería un palmo de terreno a esos malvados del otro bando. El compromiso exige debate. Sin embargo, los medios, que medran en el conflicto, el rumor, las caricaturas y las conspiraciones, presiden encantados un duelo de gritos. El debate requiere hechos. Pero los políticos que tratan de demonizar a sus oponentes fuerzan y estiran los límites de la verdad, mientras denuncian la corrupción, el extremismo o la deslealtad de la otra parte. Enfrentarse a los hechos exige liderazgo. Pero prosperan los malos candidatos porque los votantes, alarmados por los supuestos monstruos del otro bando, están más dispuestos a pasar por alto las carencias del propio.

Cuando el gobierno se vuelve disfuncional, prosperan los hombres de partido. Como muestran nuestros datos, eso se debe a que el país se parece cada vez más a un espacio unidimensional de suma cero que premia el partidismo negativo como táctica política.

Tres casos: Brexit, Tusk y Kerry

Para ver este destructivo círculo vicioso, consideremos tres ejemplos. En Gran Bretaña, políticos inflamados por la acritud y el desprecio que caracterizaron la campaña sobre el referéndum del Brexit fueron incapaces de consensuar una política para salir de la UE. En Polonia, el odio entre los dos principales partidos creó el pretexto para una toma de control, por parte del gobierno, de las instituciones que sostienen un Estado de Derecho imparcial.

En América, la campaña presidencial de 2004 presenció cómo una maniobra despiadada para invertir los hechos sobre el historial de guerra de un candidato se vio premiada en las urnas, sentando un siniestro precedente.

El referéndum del Brexit en junio de 2016 vino marcado por el desdén por parte de ambos bandos: unos denostaban a la élite cosmopolita mientras los otros miraban por encima del hombro a los trasnochados nacionalistas. Sin embargo, el Brexit fue inusual porque produjo un resultado que exigía a los activistas dejar su electoralismo negativo para pergeñar políticas prácticas. En esto fue como la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revertir la sentencia Roe vs Wade que establecía un derecho constitucional al aborto. El euroescepticismo y la política provida fueron los grandes motores. Pero cuando al fin se logró lo que se había ansiado tanto, personas que sabían con inamovible convicción contra qué estaban se vieron de repente obligadas a definir con qué estaban a favor. Y quedaron desconcertados.

Los partidarios de la salida de la UE no estaban preparados para un debate técnico sobre cómo negociarla. ¿El Brexit debe ser duro o suave? ¿Debería Gran Bretaña aspirar a convertirse en un país como Noruega o Suiza, que están cerca de la UE en algunos aspectos, pero no en otros? ¿O debería abandonar la UE sin ningún tipo de acuerdo? Se desató el caos. Porque Reino Unido no tenía una posición coherente en las conversaciones con la UE. El Parlamento se bloqueó cuando los diputados conservadores, mareados por la resistencia, se rebelaron contra su propio gobierno.

En un sistema político sano, los políticos británicos se habrían reunido para decidir qué Brexit satisfaría mejor los múltiples intereses en juego. Pero para algunos brexiters, sin embargo, la «dureza» del acuerdo se convirtió en una prueba de pureza en lugar de verlo como una política práctica. Los anti-Brexit, como The Economist, llenaron el vacío con apasionados llamamientos a un referéndum de confirmación, alimentando una narrativa de traición según la cual se estaba saboteando el verdadero Brexit desde el bando europeísta. El Brexit y sus consecuencias dañaron gravemente la fe de los británicos en la competencia de sus políticos.

El Brexit estiró y retorció la Constitución británica no escrita. La tradiciones, normas e instituciones suelen aceptarse como un buen modo de regular las pasiones. Pero si los políticos consiguen convencer a sus partidarios de que la naturaleza misma de sus oponentes pone en peligro a la nación, pueden presentar la vulneración de las normas y el retorcimiento de las regulaciones no como actos de vandalismo constitucional, sino como ejemplo de coraje y firme liderazgo.

El ejemplo reciente más dramático de esto fue el intento de Trump de frustrar la transferencia pacífica del poder tras las elecciones de 2020. Un deterioro más gradual se dio en Varsovia donde, a lo largo de las dos últimas décadas, un par de políticos poscomunistas de gran talento han llevado a los polacos a la polarización.

Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica, y Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Justicia (PiS), empezaron su vida política luchando codo con codo contra el comunismo. En 2005, los dos partidos estuvieron a punto de formar un gobierno de coalición. Desde entonces se han demonizado mutuamente, sobre todo después de la muerte de otro Kaczynski. Lech, hermano gemelo de Jaroslaw, murió al estrellarse el avión en el que viajaba el 10 de abril de 2010. Esta catástrofe dio pie a teorías conspirativas sobre la colaboración de Tusk con el Gobierno ruso para ocultar detalles de lo que lo que realmente ocurrió aquella mañana de niebla a las afueras de Smolensko.

La mayor parte de los politólogos opinan que la polarización en Polonia empezó como el modo elegido por dos partidos postcomunistas de diferenciarse. Para responder a las demandas de los votantes rurales, que se sentían agraviados tras el colapso del Pacto de Varsovia, el PiS empezó a decir que la Plataforma Cívica era un partido ateo y globalista que estaba vendiendo Polonia a las élites cosmopolitas. Por su parte, la Plataforma Cívica despreciaba a los votantes del PiS por reaccionarios y poco sofisticados. Las tácticas acabaron convirtiéndose en identidades enfrentadas, y esas identidades alimentaron una amarga lucha por el poder que empezó por destrozar las jóvenes y vulnerables instituciones polacas.

Un exministro describe así el modelo de negocio: necesitas miedo para motivar a tu base: «Píntale cuernos a Tusk, hazle pasar por el diablo, Satán o un nazi». Así se ganan unas elecciones. Pero no es en sí mismo una base firme para el poder a largo plazo. A diferencia de las políticas sobre las que se puede construir, el miedo es un activo que se gasta y que hay que reponer, lo que supone una dura tarea. La mejor garantía para mantenerse en el poder es aprovechar cada mandato para secuestrar las instituciones del país.

Bajo el mandato de Kacynski, el PiS dirigía cada vez más las empresas estatales y los medios de comunicación como si fueran extensiones del partido. También entró en un prolongado conflicto con la UE sobre la sustitución de jueces. El PiS alegaba que, como los jueces elegían a sus propios sucesores, el estamento judicial nunca había sido adecuadamente purgado de su pasado comunista. Sus rivales les acusaban de un nuevo intento de toma de control por parte del partido. Decían que si, tras haber ganado las elecciones en 2015 y 2019, el partido hubiera conseguido un tercer mandato en 2023, habría establecido tal control sobre las instituciones de Polonia que hubiera resultado difícil desalojarlos del poder, algo parecido a lo que ocurre con el Fidesz, el partido de Viktor Orban, en Hungría.

Una tercera forma en que la antipolítica se alimenta de sí misma es erosionando la verdad. En Polonia, no hacía falta que fuera cierta la conspiración de Tusk en el accidente aéreo de Smolensko para sembrar la sospecha de que no era un verdadero patriota. Con el Brexit, la afirmación de que la pertenencia a la UE supondría la entrada de grandes contingentes de turcos en Gran Bretaña era un disparate, y los partidarios del Brexit lo sabían, pero les ayudó a poner el foco en la inmigración. Podría pensarse que mentir y retorcer la vedad se acaba castigando, pero cuando el odio y el desprecio dominan la política, mentir es parte del juego.

Las redes sociales son un vehículo para toda esta mentira, pero no la han creado ellas. Un ejemplo precoz y con consecuencias relevantes se produjo en la campaña presidencial de 2004, cuando John Kerry se enfrentó a George W. Bush. Kerry dio mucha importancia a su condición de héroe de guerra. «Sus tres Corazones Púrpuras podían acallar a los que le tachaban de ‘chiflado’», escribió Mitch Reyes, del Lewis & Clark College de Oregón, en un análisis publicado un par de años después. «Su Estrella de Plata podría acallar las críticas a su historial sobre seguridad nacional».

Los Swift Boat Veterans for Truth tenían otro plan2. Se trataba de un grupo de dos centenares de veteranos de Vietnam, algunos de los cuales decían haber combatido junto a Kerry. Poco después de la convención demócrata (en la que Kerry saludó a la multitud diciendo que «se presentaba al servicio»), afirmaron que no se había ganado esas medallas, impugnaron sus declaraciones y le acusaron de haber exagerado y ser indigno de crédito. Los Swiftvets pagaron publicidad y sacaron un libro denunciando el «valor robado» de Kerry. En pocas semanas su ventaja sobre Bush se había esfumado. Perdió las elecciones.

Las afirmaciones de los Swiftvets eran falsas. Muchos ni siquiera habían estado con Kerry en combate. La campaña de Kerry presentó pruebas convincentes de que algunos de los veteranos habían elogiado su carácter antes de acceder a la candidatura demócrata, y de soldados que confirmaban su versión de lo que contaba sobre Vietnam. Un investigador naval confirmó a principios de septiembre, dos meses antes de las elecciones, que se había ganado limpiamente esas medallas.

Nada de todo eso logró reparar el daño. Lo que un anónimo asesor de Bush llamó despectivamente «la comunidad basada en la realidad» no presentó una respuesta adecuada a las acusaciones. En su ausencia, la declaración al New York Times de un oficial según la cual «nosotros creamos nuestra propia realidad» se impuso. Y la realidad creada decía que la experiencia de Kerry en Vietnam lo descalificaba para ser el comandante en jefe de Estados Unidos. Uno de los autores de las consignas de los Swiftvets era Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump.

¿Podemos dar marcha atrás?

¿Esta escalada supondrá el fin de la democracia? No necesariamente. Nuestros datos muestran que en algunos lugares la antipolítica ha disminuido. Se redujo en Corea del Sur desde 2004 hasta las elecciones de 2016 (no tenemos datos más allá de eso); en Chile, desde finales de la década de 1990 hasta 2020; en la República Checa, de 1996 a 2013, y en Suiza, desde principios de la década de 2000 hasta las elecciones de 2015. En otros lugares, como Taiwán, Islandia, Japón, Noruega y Alemania Occidental, la animosidad partidista ha sido sistemáticamente baja.

Gran Bretaña ha tenido la suerte de que los bandos enconados que se formaron en torno al Brexit no se tradujeron en lealtades partidistas fijas. De hecho, los votantes británicos están cada vez más dispuestos a cambiar su lealtad electoral en los últimos años. Al hacerlo demuestran una debilidad crucial de la antipolítica: a cierto nivel, la eficiencia importa. El desastroso mini-presupuesto que la administración de Liz Truss presentó en el otoño de 2022 provocó una caída de la libra y puso fin a su mandato. No le valió de nada alegar enérgicamente que sufrió el sabotaje del «Estado profundo»: los votantes británicos se dieron cuenta de que los había empobrecido a todos, es decir, que la política no es un juego de suma cero.

Los pésimos resultados de una política no son el único modo en que la realidad frustra la capacidad de los políticos de conjurar hostilidad de la nada. Un equipo de politólogos americanos descubrió que la división partidista sobre cómo tratar el covid-19 se atenuaba en las personas cuyas vidas se habían visto directamente afectadas por el virus. Mientras negarse a usar mascarilla fuera solo un símbolo de adscripción política, sus partidarios no estarían dispuestos a usarla. Pero si descubrían por experiencia propia que no llevarla suponía un peligro para ellos o sus familias, cambiaban de actitud.

En Polonia, Tusk consiguió convencer a los votantes de que la captura institucional por parte del PiS amenazaba la democracia polaca. En las elecciones del año pasado se alió con otros partidos para llegar al poder. Desde que lo asumió, ha recurrido a veces a tácticas de mano dura para sustituir a personas nombradas por el PiS, incluso en la agencia estatal de noticias y en las cadenas de televisión y radio.

Pero invertir el partidismo negativo no es fácil. Naturalmente, el PiS ha acusado a su vez a Tusk de abuso de poder. Normas e instituciones caen víctimas de las maniobras partidistas a una velocidad vertiginosa, mientras que la labor de restaurarlas es larga y difícil.

El caso de Israel es aún más aleccionador. El país es una parábola de cómo puede proliferar la antipolítica cuando las circunstancias la favorecen. Y su experiencia sugiere que el proceso muestra una denodada tendencia a la inercia. Los nefastos resultados persisten incluso cuando las condiciones que los crearon han desaparecido.

Antes de la masacre protagonizada por Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel había sido terreno fértil para la antipolítica. La sensación de amenaza externa nunca había sido más baja, ya que Israel había hecho la paz con un país árabe tras otro. El sistema político dividía en grupos diferenciados a los ciudadanos. Muchos israelíes llevaban a mal que los ultraortodoxos no tuvieran que servir en el ejército. A pesar de ser formalmente iguales, los árabes israelíes eran de hecho ciudadanos de segunda clase. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaba formalmente acusado de corrupción. Además de negar con vehemencia haber cometido ilegalidad alguna, había difundido teorías de la conspiración según las cuales «elementos de la policía y la fiscalía habían unido sus fuerzas con los medios de comunicación de izquierda» para atacarlo con acusaciones amañadas.

El enfrentamiento llegó a un punto crítico en el verano de 2023. El gobierno más derechista de la historia de Israel se propuso cambiar las instituciones a su favor, reduciendo el poder del Tribunal Supremo. Sus oponentes organizaron las mayores protestas callejeras de la historia del país. Los reservistas amenazaron con no presentarse a filas. Con motivo del 75 aniversario de la independencia, Yair Lapid, líder de la oposición y ex primer ministro, llegó a cuestionar que Israel pudiera seguir siendo una democracia.

Los atentados del 7 de octubre deberían haberlo cambiado todo. Los costes de la polarización se revelaban brutalmente bajo una nueva luz. El sentimiento de amenaza cierta ha reaparecido, y no solo por las 1.200 personas asesinadas esa mañana, sino también porque el país está en lucha contra Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen, por no hablar de la hostilidad abierta con Irán. Pese a todo, Israel estuvo unido por el dolor y la conmoción no más de unas semanas. Aún no se dispone de datos cuantitativos, pero para Omer Yair, de la Universidad de Reichman, que investiga la polarización, el país está más dividido que nunca en su historia. La derecha culpa a la izquierda de debilitar la defensa nacional con anterioridad al atentado, y parte de la izquierda culpa a la derecha. Netanyahu sigue siendo un factor de división a pesar de que Israel ha eliminado recientemente a los líderes de Hamás y Hezbolá. Israel demuestra que cuando la antipolítica consigue imponerse con firmeza, puede ser difícil de revertir.

En ningún lugar se dedica tanto dinero, atención y talento a la política como en América. En ninguna parte está la política tan condicionada por complejos sistemas de datos sobre cómo se comportan los votantes. No hay nada malo en ello. Pero tampoco protege contra la disfunción. Hasta cierto punto parece más bien al contrario. Se dedica demasiado esfuerzo a lo que los rusos llaman «tecnología política»: trucos para ganar elecciones explotando el arraigado y universal instinto de permanecer unidos frente a una amenaza. A medida que se ha multiplicado la energía dedicada al partidismo negativo, la actividad de gobierno se ha atrofiado en América. Y esta atrofia ha llevado a los americanos a ver Washington como un espacio unidimensional de suma cero donde luchan por los despojos los partidarios de uno y otro bando, sin hacer nada para que el país entero sea más próspero. Calificar de extremistas a los políticos normales ha agotado el lenguaje ofensivo, dejándolo sin términos a los que recurrir cuando aparezcan extremistas de verdad en la arena política.

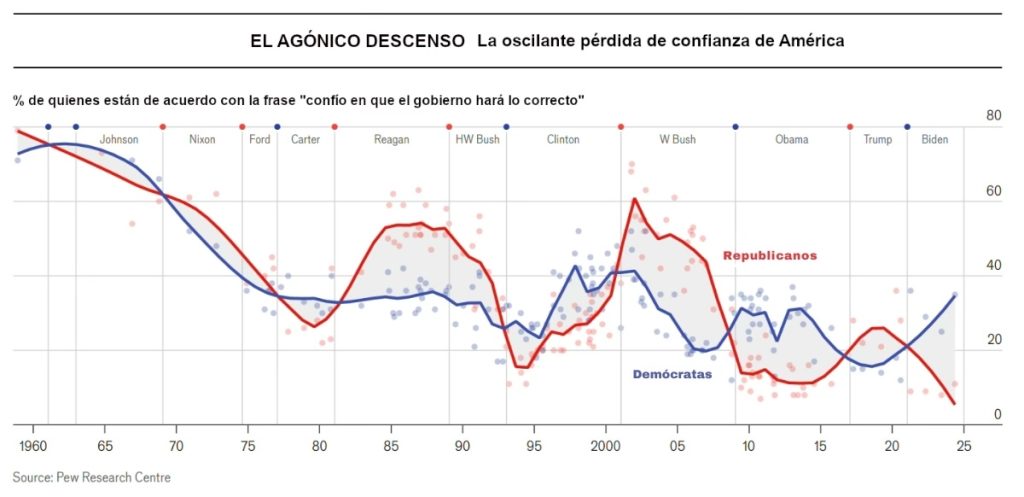

El gráfico superior muestra cómo se ha hundido la confianza en el gobierno en los últimos sesenta años. Lo primero que se advierte es que ha descendido tanto que es un milagro que aún se pueda hacer algo al respecto. Lo segundo es el patrón de la caída. En los sesenta y setenta, republicanos y demócratas eran notablemente parecidos en su reacción a la guerra de Vietnam, imposible de ganar, y a la conspiración del Watergate, bajo los presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon. Con Ronald Reagan los republicanos recuperaron cierta confianza; con Bill Clinton otro tanto sucedió con los demócratas. Los atentados del 11 de septiembre con Bush recordaron a los americanos de todas las tendencias que el gobierno importa. Pero solo por un breve periodo. Hoy las actitudes de los votantes se trastocan en cuanto un presidente del partido contrario entra en la Casa Blanca, por ninguna otra razón visible que el hecho de detestarle a él y a todas sus obras.

Como señala la politóloga Lilliana Mason, ser demócrata o republicano se ha convertido en una «megaidentidad» que define en buena medida cómo decide la gente vivir su vida. La solidez de esa división es misteriosa, pero una razón podría ser que cuando los votantes actúan movidos por el miedo y la desconfianza les inquieta que un único partido obtenga una ventaja consistente. Cada elección se convierte en una elección del cambio.

Las elecciones del 5 de noviembre son una ocasión para rectificar este estado de cosas3. Hasta ahora los indicios no apuntan a nada bueno. Trump se ha comprometido con una plataforma aún más negativa que antes. Ha motejado a Harris de «vicepresidente de mierda» y ha dicho que es «una marxista, una fascista» en la misma frase. Ha hablado de represalias contra quienes ve como sus perseguidores y ha alertado contra las alimañas y el enemigo interior. Y ha declarado en términos apocalípticos que «este mundo va para abajo», para alborozo de sus seguidores. Dejó atrás hace tiempo la costumbre de decir las verdades; la reivindicación de una lucha política a vida o muerte entre el bien y el mal que empezó como hipérbole ha acabado creando el espacio político para que se encarne el hombre del saco.

Joe Biden hizo campaña con la idea de que Trump era un tirano en potencia y que votar por él era, en consecuencia, una forma de corrupción moral. Durante buena parte de su campaña, Harris ha tratado de pulsar una nota más optimista. Cuando fue aupada a la nominación tras la renuncia de Biden en julio, trató de presentarse como la candidata del cambio. Parte de ese mensaje consistía en mirar al futuro, declarar en su discurso en la convención que la elección era «una oportunidad preciosa y fugaz de superar la acritud, el cinismo y los enfrentamientos para trazar un nuevo rumbo hacia delante. No como miembros de un partido o facción, sino como americanos». Sin embargo, a medida que fracasaba en su intento de encabezar las encuestas, su retórica se ha vuelto más negativa. El 23 de octubre aprovechó las acusaciones del antiguo jefe de gabinete de Trump para tachar a su oponente de «fascista».

Si Trump gana las elecciones, ¿se precipitará América aún más profundamente en la oscura antipolítica de la hostilidad? ¿O, por contraste con Israel, la amenaza exterior de China y sus aliados en Rusia, Irán y Corea del Norte contribuirá a unir el país? Si gana Harris y, a diferencia de lo sucedido en 2020, Trump fracasa en sus intentos de convencer al partido de que le han robado la elección, ¿lo entenderán los asesores como un signo de que el catastrofismo se ha vuelto una táctica perdedora? ¿Podría concluir la próxima generación de líderes que el país necesita más optimismo como el de Harris? Si así fuera, una serie de medidas podrían contribuir a devolver la salud a la política mostrando que un gobierno eficiente puede beneficiar a todos, sea cual fuere el partido al que pertenezca. Dar explicaciones razonadas de las políticas parece funcionar, presumiblemente porque los votantes pueden entender mejor cómo el gobierno es capaz de servir al bien común.

Como la percepción de juego sucio y compra de votos están vinculadas a la animosidad contra el propio bando y más aún contra los otros, la obsesión de América con el fraude electoral es especialmente nociva. Lawrence Lessig, de la Universidad de Harvard, sostiene que las asambleas ciudadanas son un modo de iniciar una fase constructiva de implicación política. Un ejemplo es el de Irlanda, que votó abrumadoramente a favor de legalizar el matrimonio homosexual y el aborto después de que dieciocho meses de asambleas lograran superar un bloqueo legislativo aparentemente inamovible. En todas las democracias del mundo la tarea consiste en restaurar la fe en la política. Si los votantes creen que la política puede ser justa y por el bien común se mostrarán menos airados. Si piensan en medidas en lugar de pensar en buenos y malos, es más probable que traten como legítimos a ambos partidos. La gente necesita creer que la política no es solo decidir quién se queda con qué, sino en hacer la vida mejor o peor para todos, y que el resultado depende de sus propias decisiones. Con toda seguridad cuenta el hecho de que, por más que pretendan los mercaderes de agravios, las decisiones de los votantes marcan realmente la diferencia. La política suele ser denostada como cínica y sucia, pero como sostuvo en Chicago Obama, no tiene por qué ser así. El politólogo Bernard Crick ensalzaba la política como un logro humano sublime. Permite a las sociedades complejas solventar sus diferencias y distribuir recursos escasos sin recurrir a la violencia. El compromiso en política crea la estabilidad necesaria para que la gente persiga sus sueños sin compromisos. La idea de que las elecciones norteamericanas del 5 de noviembre podrían determinar el rumbo de la historia es el tipo de exageración que uno podría esperar de miembros de un partido tratando de galvanizar a su base. Pero esta vez podría ser sencillamente verdad.

- Octubre de 2024, fecha de redacción del artículo. ↩︎

- Grupo político formado por veteranos de la Guerra de Vietnam que habían combatido con las Patrol Craft Fast, embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos coloquialmente conocidas como Swift Boats. El grupo se creó durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2004 en Estados Unidos para oponerse a la candidatura de John Kerry. ↩︎

- Como ya se ha indicado, el artículo fue publicado el 30 de octubre de 2024, en los días previos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ↩︎

Este artículo de The Economist se publicó en la edición impresa del 2/11/2024, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tuvieron lugar el 5 de noviembre de ese año. El texto original en línea se puede consultar aquí: https://www.economist.com/interactive/essay/2024/10/31/when-politics-is-about-hating-the-other-side-democracy-suffers Sus reflexiones acerca de la amenaza que la antipolítica supone para la democracia siguen vigentes.

Reproducimos en Nueva Revista ese artículo con las autorizaciones pertinentes por parte de The Economist. La traducción del inglés es de Carlos Esteban.